又是一年双十一,热闹虽不及当年,“硝烟”和紧张感却丝毫没有减退。尤其当消费者趋于理性、平台间竞争愈发白热化,无人敢在这个战场上松懈半分——或许一次大促的得失,就决定了整年的盈亏。

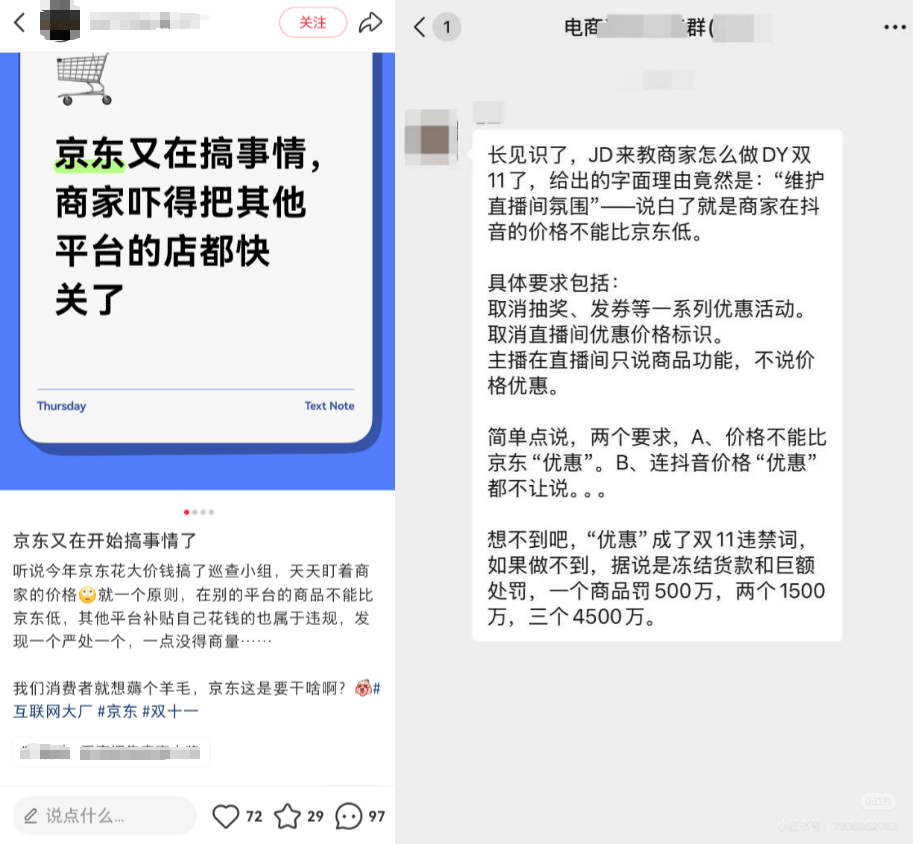

正在这场紧张冲刺的关头,不少商家却被一场突发的闹剧打乱了节奏:日前,据羊城晚报等多家媒体报道,京东被曝疑似在双11期间干涉商家在其他平台的自主经营,限制商家在抖音等平台直播间的促销形式,包括不得在直播中抽奖、不允许发放优惠券、不能提及价格优惠等。

图源:小红书爆料贴

图源:小红书爆料贴

有商家证实,京东还特别设置了巡查小组,一旦发现商家“违规”,处罚金额高达数百万元甚至上千万元,给很多商家造成困扰,已经有人因为担心处罚选择直接下架其他平台商品链接。

回到当下的消费周期和经营环境,双11本是商家们寄望“回血”的重要节点。京东这记昏招,不仅打乱了商家的阵脚,长期看恐怕也会动摇自己的根基。

据羊城晚报报道,“以产品价值为导向,不倡导以价格为中心”、“维护直播间氛围”,是京东这次打出的旗号。

其目的也很简单,京东长期作为网友口中的“扛价平台”,被不少商家用来做价格标杆,再到其他平台折扣做销量,并非完全是空穴来风。

而从商家爆料来看,这次京东成立的巡查团队,主要就是对商家在多平台的商品定价进行巡查监测。不管是声称要冻结货款还是巨额处罚,都是针对其他渠道价格低于京东的现象。

表面看,京东似乎只是不想当“冤大头”,希望商家在其他平台的价格不要低于京东,为何引起这么大的反弹?

或许有几个方面的原因:

首先,所谓“价格低于京东”,也并不全是商家有意为之。双11期间,各平台推出补贴和优惠活动不尽相同,有时消费者在其他渠道的“到手价”低于京东,可能是因为享受了平台层面的优惠,而非商家刻意压价。

在这种情况下,若仍以“低价”为由处罚商家,显然有失公允,也暴露出这种比价机制的僵化与粗暴。

其次是动作上太激进,“攻击性”太强。动辄巨额罚款、以账期和采购目标要挟,这些缺乏边界、略显傲慢的举措,很难让人信服。

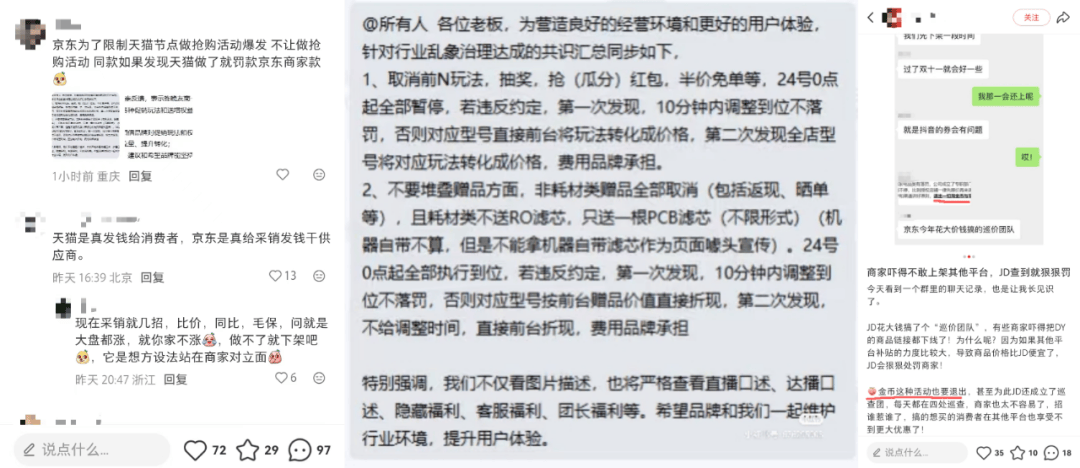

而且有人指出京东不止针对抖音,还要求商家退出天猫抢购、淘金币等活动。

图源:小红书爆料贴

图源:小红书爆料贴

如此强硬和排他的做派,也难怪有人会联想到“二选一”、涉及垄断。

图源:小红书爆料贴

图源:小红书爆料贴

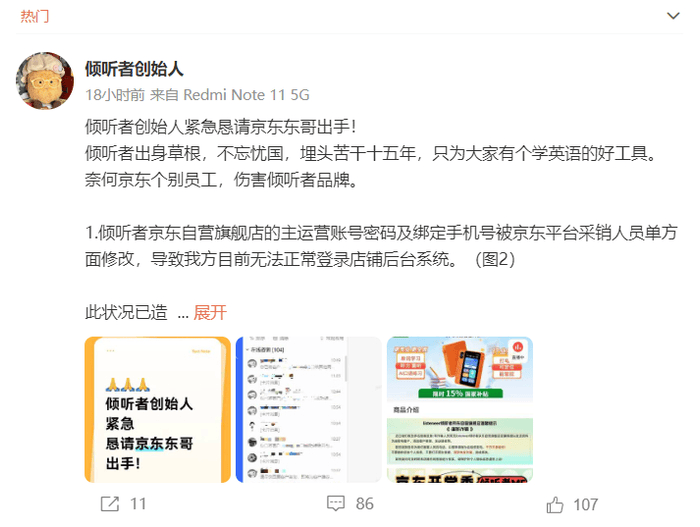

其实就在一个月前,“倾听者”品牌创始人通过社媒发声,称旗下京东自营旗舰店被平台采销人员单方面修改手机号及账号密码,导致店铺运营全面瘫痪。不仅客服和售后申请无法及时处理,还被锁定库存,导致消费者无法正常购买,严重影响用户体验。

图源:倾听者创始人微博(该帖已被删除)

图源:倾听者创始人微博(该帖已被删除)

据倾听者创始人透露,京东提出了明确的“二选一”要求,强制倾听者品牌新品仅能在京东平台上架,不得同步在天猫等其他电商平台销售。

对此,京东方面称,平台的核心诉求是希望倾听者能将已在其他平台上线的新品同步上架至京东,“目的是让京东的消费者不会因为平台选择,失去购买最新产品的权利”。

出发点无可厚非,但手法和姿态上何其相似。

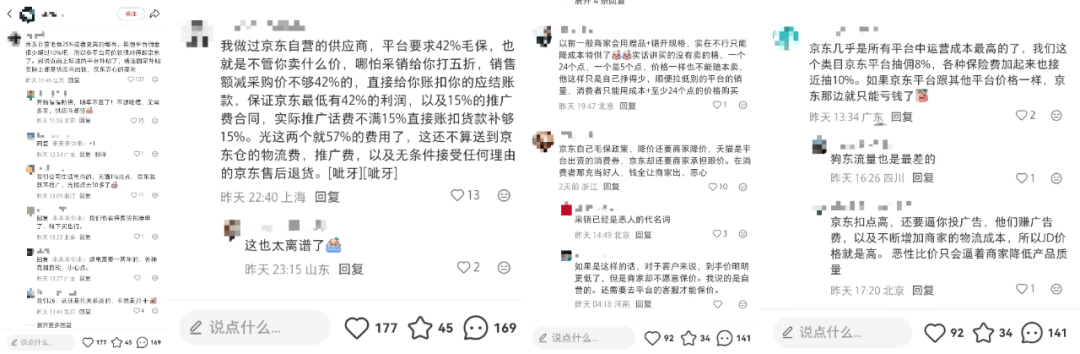

另一方面,有商家表示京东毛利保护政策导致扣点和费率一般高于其他平台,粗暴比价并不公平。其实平台定位不同,京东过去在品质和服务方面的心智溢价,用户并非不接受。贸然要求最低价,并且还是以伤害商家利益的方式,几乎可以说是自毁长城了。

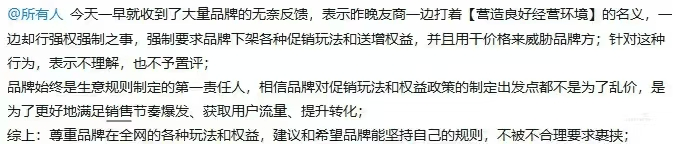

图源:小红书爆料贴

图源:小红书爆料贴

况且京东本身的乱价现象就一直饱受诟病。

“京东擅自改价我们已经忍了很多次,这次直接锁后台、改半价,是赤裸裸的报复和霸凌,我们忍无可忍。”

2023年双11前夕,海氏电器因京东擅自调低品牌大促优惠价,且在品牌抗议后锁后台、进一步将价格改成五折,向国家市场监督管理总局实名举报京东,指其涉嫌滥用市场支配地位、破坏市场竞争秩序。

对外称改价是京东自掏腰包,但海氏给出的结算证据却表明费用完全由品牌承担。

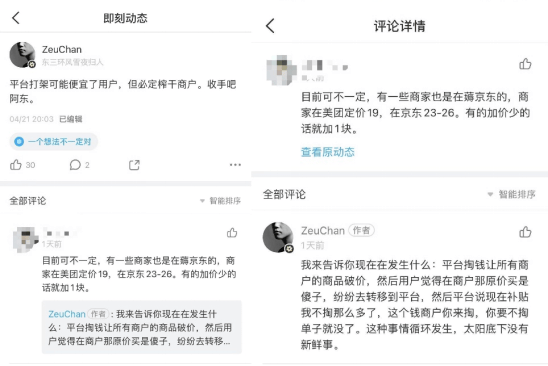

这种慷他人之慨的行为恐怕并非孤例,就像今年京东进军外卖,“百亿补贴”刚上线时补贴成本全部由京东外卖承担,但一周后就调整为由商家承担30%-50%,不久后又调整为由商家承担70%-80%,引起不少商家抵制。

虽然彼时京东曾公开辟谣,称平台未对“百亿补贴”设置强制分摊比例,但社媒平台上的商家吐槽仍不鲜见。

“平台掏钱让所有商家的商品破价,然后平台说现在补贴我不掏那么多了,这个钱商户你来掏,你要不掏单子就没了。”GridCoffee主理人陈子宇曾在即刻上发帖点评。

图源:小红书爆料贴

图源:小红书爆料贴

可见这几年京东类似的坑属实没少踩,但从这次“指导”商家在其他平台操作的强势程度来看,恐怕是亏还没吃够。昏招频出,多次惹众怒,京东到底怎么了?

一次次误伤友军,其实折射出的是京东的焦虑。

一边是跟老对手阿里相比,差距越来越大。

同为过去的电商双寡头,阿里虽然这几年也经历了不小的风波,但其在金融、文娱、AI等方面的布局正全面开花,截至2025年Q2财报,其AI相关产品收入连续七个季度保持三位数的同比增长,而电商业务在总收入中的占比已经降至57%。

京东业务涉及范围虽广,但在新兴业务方面的建树有限。

今年二季报显示,京东集团二季度总收入3567亿元,其中核心零售业务收入为3101亿元,占比约为87%。新业务迟迟没有突破,过度依赖零售电商,导致京东在资本市场的想象空间也大打折扣。

另一边是新对手带来的压力。对于京东来说,零售电商既是“牢笼”,又是“命脉”,不容有失。

但近几年从社交电商到直播电商,行业格局可谓风起云涌,京东先是在2020年被拼多多超越,而后又在2024年被抖音电商超越,从曾经的“双雄”掉到第四,很难不急。

2022年京东的用户规模和营收增速双双跌至个位数,不仅如此,这一年京东的营收达到阿里的1.2倍、拼多多的8倍,但利润却只有阿里的三成、拼多多的六成左右。

危机凸显,刘强东强势回归,但带领兄弟们奋斗两年,到24年二季度其核心的通电类产品却首次迎来负增长。

直到国补政策出台,自营模式的京东成为最大受益者。抓住这波天降红利,京东的业绩才迎来转机,在时隔十个季度后的2024年Q4重回两位数增长。

依赖国补能解一时之急,却终非长久之计。这种政策性、阶段性的红利可以为京东换来一些时间,但不会改变京东要面临的本质问题。今年一季度京东交出所谓“史上最佳”财报,京东美股不涨反跌,也反映了市场对此的担忧。

京东自己更是心知肚明,所以急于搅局外卖市场,想在即时零售上找到未来。但它似乎低估了美团的决心和阿里的野心,这显然不是一块好啃的骨头,不久就陷入苦战,互联网行业久违的补贴盛况最终在三家约谈中被叫停。

从今年二季报的数据来看,京东获得的战果似乎不尽如人意。集团利润从去年同期盈利105亿元转为亏损9亿元,其中以外卖为主的新业务亏损近150亿元。如此大的代价,换来京东618外卖日单量峰值突破2500万单,而美团和淘宝的日单量峰值都在1亿单左右。

烧掉百亿利润,迎来美团反击,还被淘宝闪购截胡,这条道路的前途依旧不明朗。

重重压力之下,京东可能确实太需要在双11打一场胜仗了,可惜用错了方法。

曾几何时,在和天猫交锋的那些年,京东总是“二选一”事件中被迫接招的那一个,十年恩怨,一纸诉状,最终换来了阿里被判向京东赔偿10亿的一审判决。

而在今年的外卖大战中,义正言辞地喊出要给骑手交社保、要让餐饮老板赚钱、不逼商家多选一的也是京东。

在大家的印象中,京东似乎总是以反抗者、屠龙者的身份出现。甚至在23年跟海氏电器的纠纷中,京东也是李佳琦“低价协议”的声讨者,质问这种“因一己私利损害品牌长期发展、伤害消费者基本权益的‘二选一’行为是否已经构成违法?”

充满戏剧性的是,如今角色互换,屠龙少年成恶龙,京东站到了那个万夫所指的位置上。

从达达骑手和海量外包的社保问题被质疑,到管控不严导致品质外卖涌入大量“幽灵店铺”,再到外卖百亿补贴强制商家分摊成本等,仅今年京东所立的“人设”就被打脸数回。

2023年,有京东员工在公司内网言辞恳切地指出公司的运营问题,提到大促混乱、部门之间联动差等问题,刘强东在内网回复中表示:

“我们经常说战斗战斗只做第一,但是却处处防守,从不想着如何主动出击!很多人天天说创新,却每天就是抄袭跟随别人。出现这么多问题,当然都是我管理不善,我非常自责。但是无论如何,我不会躺平,也希望兄弟们绝不躺平,现在组织庞大臃肿低效,改变起来确实需要时间。”

如其所言,京东走到如今局面的症结源头在内而不在外。对增长有焦虑没有错,但包括今天干涉商家在其他平台资助经营在内的强势动作,并不解决本质问题,哪怕这次双11能拿到更好的结果,之后还会面临新的拷问。

平台若想真正走出困局,靠的从来不是压制商家、博取短期利益,而是让商家有信心、有利润、愿意在平台长期经营。商家的体验是平台长期发展的基石,只有当商家感受到尊重与公平,平台的生态才会真正稳固。

在23年的内网回复中,刘强东还写道:“任何一个人任何一家公司都会经历若干个顶峰和谷底才能成就伟大。”希望我们还有机会能够见证京东走出谷底,真正做回那个站在商家和用户一边的“屠龙少年”。